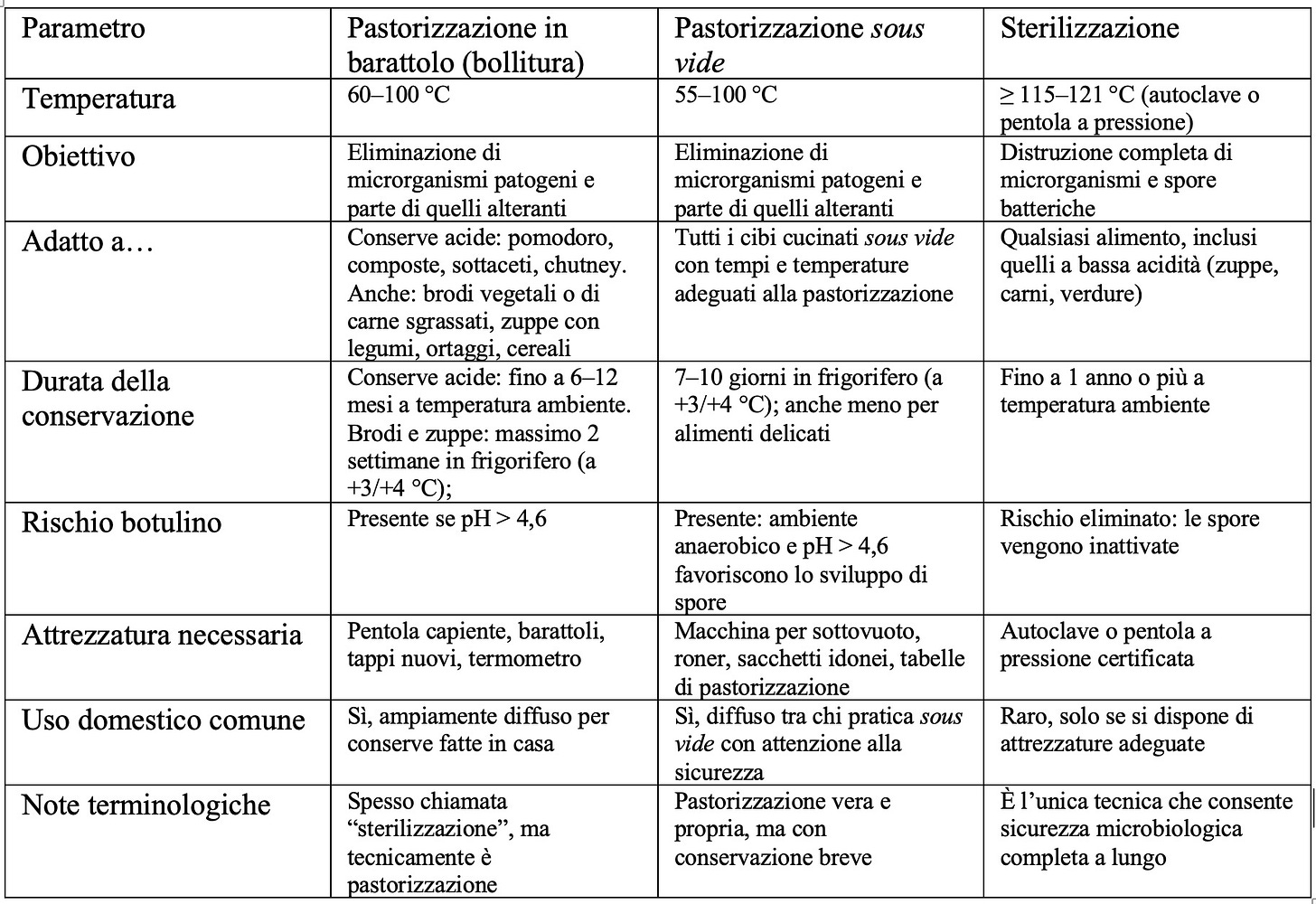

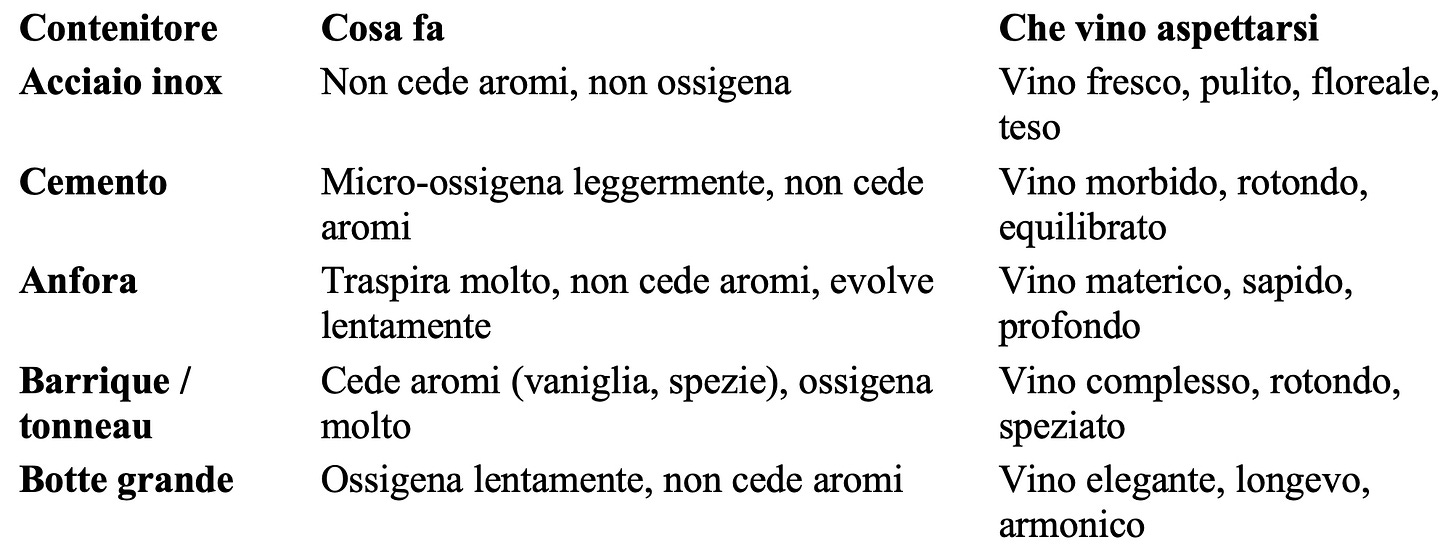

Benvenuti al numero 262 di Orazio Food Experience. Un particolare benvenuto a chi si è iscritto nell’ultima settimana! Che stile di vino vi piace? Per anni abbiamo cercato vini “importanti”, concentrati, intensi, ad alto tenore alcolico. Negli anni ’80 e ’90, la critica internazionale osannava rossi muscolari e opulenti, spesso segnati da lunghe macerazioni, sentori di confettura e un uso generoso – a volte invasivo – della barrique nuova. Era l’epoca dei vini da punteggio, in cui la potenza era sinonimo di qualità. Ma qualcosa ha iniziato a cambiare con l’inizio del nuovo millennio. In molti territori si è fatta strada una nuova sensibilità: si è cominciato a privilegiare all’estrazione l’eleganza, alla concentrazione la bevibilità, all’alcol la freschezza. Le botti grandi sono tornate a fare capolino accanto alle barrique, sempre di più a bassa tostatura. Il cemento – un tempo accantonato – è stato riscoperto nelle sue versioni più moderne. E, nel frattempo, si è assistito a un progressivo spostamento: dai rossi ai bianchi, dai vini strutturati ai rosati, dai profili opulenti a quelli salini, acidi, dinamici. Nuove tipologie di vino hanno cominciato ad affermarsi, come ad esempio i vini bianchi in anfora la cui permanenza sulle bucce dona loro quel caratteristico colore tendente all’arancione. Oggi, in un contesto in cui si parla apertamente di crisi del vino e di disaffezione da parte di nuove fasce di consumatori, questa tendenza sembra farsi ancora più marcata. Sempre più enotecari, produttori e appassionati riscoprono il fascino del vino leggero: non banale, ma agile, gastronomico, immediato. È la nuova ondata “low ABV” – low alcohol by volume, ovvero “basso tenore alcolico” – che sta ridefinendo l’identità del vino contemporaneo.

Più beva, meno fatica

Non penso che basti guardare il numero dei gradi in etichetta per capire se un vino sia leggero e di facile beva. Ci sono vini da 11 gradi che risultano pesanti e faticosi o duri, e vini da 13 gradi che scorrono con sorprendente agilità. La vera leggerezza nasce dall’equilibrio: una buona acidità, magari un accenno di salinità, una concentrazione calibrata e soprattutto quell’energia interna che rende un vino vivo, dinamico, vibrante. Quando tutto è al suo posto, anche l’alcol – se ben dosato – diventa un alleato della bevibilità. Non è l’intensità a pesare, ma lo squilibrio. È questo mix a rendere un vino “scorrevole”, a invogliare il sorso successivo, senza stancare né appesantire. I vini leggeri non sono necessariamente semplici. Possono essere complessi, stratificati, persino sorprendenti, ma non ostentano muscoli. Cercano equilibrio, slancio, freschezza. Parlano di terreno di provenienza, di vitigno, di capacità di vinificare più che di concentrazione. E soprattutto invitano a bere un secondo bicchiere.

Beaujolais: il capostipite dei glou-glou

In Francia, il Beaujolais è diventato il simbolo del vino “glou-glou”, un termine onomatopeico che imita il suono del vino che scende in gola, evocando una beva irresistibile, spontanea, senza sovrastrutture. Non è un concetto tecnico, ma uno stile, anzi una filosofia: quella del vino che si lascia bere con naturalezza, che non stanca, che invita alla convivialità più che alla contemplazione. Negli anni ’80 e ’90 il Beaujolais era stato relegato, almeno fuori dalla Francia, al ruolo di vino da supermercato, legato alla corsa del Beaujolais Nouveau, spesso frettolosamente vinificato e privo di spessore. Ma nel tempo alcuni produttori illuminati hanno riscoperto le potenzialità del territorio e del vitigno Gamay, puntando sui cru storici come Morgon, Fleurie, Chiroubles, Brouilly, lavorando con metodi naturali, vendemmie manuali e vinificazioni poco interventiste. Questi vini, spesso vinificati in macerazione semi-carbonica, mantengono un profilo aromatico di frutta fresca (ciliegia, fragolina, lampone), note floreali, speziature leggere, tannini setosi e una struttura lieve ma dinamica, con alcol contenuto tra 11,5% e 12,5% vol.. Produttori come Marcel Lapierre (pioniere del movimento), Jean Foillard, Guy Breton, Jean-Paul Thévenet, George Descombes o i più giovani come i fratelli Paul-Henri e Charles Thillardon hanno costruito una vera rivoluzione silenziosa, riportando il Beaujolais al centro della scena. I loro vini sono diventati di culto tra gli appassionati e un punto di riferimento per il mondo del vino naturale, soprattutto nei wine bar di nuova generazione e nei bistrot parigini.

Il successo del “glou-glou” è diventato contagioso: ha influenzato anche produttori di altre regioni, dando origine a una vera categoria trasversale di vini leggeri, immediati, gastronomici. Vini che non pretendono di impressionare con la potenza, ma seducono con il ritmo, la freschezza, la scorrevolezza. Un vino “glou-glou” non è meno serio di uno da meditazione: è semplicemente un’altra idea di vino. Più democratica, più urbana, più quotidiana. E sempre più attuale.

Un nuovo canone di leggerezza anche in Italia

Qualcosa di simile si nota anche in Italia. Un vero e proprio rinascimento della beva, con vini che non puntano sulla potenza ma sull’agilità, sull’espressività e sulla gioia del bere. E questo ha portato anche alla (ri)scoperta di vitigni in passato trascurati. A cominciare dalla Schiava in Alto Adige, regina di eleganza sottile, con etichette raffinate, floreali, profumate, che raramente superano i 12 gradi, o dal Grignolino piemontese, rosso chiaro e vibrante, con un tannino finissimo e una speziatura gentile. Assistiamo al rilancio del Rossese di Dolceacqua, vino ligure di collina, tutto fiori, spezie e macchia mediterranea, del Frappato siciliano, che coniuga fragranza e sapidità o del Ciliegiolo maremmano, agile e succoso, ma anche al lancio di versioni più snelle di vitigni considerati più robusti, come Barbera, Montepulciano o Nerello Mascalese, oggi vinificati da alcuni con meno estrazione e più tensione acida. A questi si affiancano i rossi frizzanti, da sempre simbolo di convivialità e freschezza: Lambrusco secco, nelle sue diverse anime (Sorbara, Grasparossa, Salamino), Freisa vivace, Bonarda dell’Oltrepò Pavese, Gutturnio frizzante, capaci di coniugare tannino e bolla in una beva dinamica, rustica nel senso più positivo del termine. Tra i bianchi, l’Italia offre un repertorio ideale per chi cerca leggerezza senza superficialità. Alcuni esempi? Il Verdicchio dei Castelli di Jesi, nella sua versione più scattante e territoriale, vinificato in acciaio e senza eccessi di estrazione, capace di unire freschezza agrumata, vena salina e profondità sottile; il Pecorino abruzzese o marchigiano, con il suo mix di acidità e accenni vegetali che lo rendono teso e vibrante; i Vermentini liguri e sardi: floreali, salini, con un profilo snello e una chiusura amara che asciuga e invoglia al sorso successivo; il Pinot Bianco dell’Alto Adige, se lavorato in purezza e senza eccessi di legno, può risultare tra i bianchi più eleganti e agili del panorama alpino, con note di mela, erbe e gesso; dalla Campania, il Coda di Volpe (quando non troppo maturo) e certe versioni leggere del Fiano di Avellino, che privilegiano la freschezza all’opulenza; e infine, alcuni Grillo siciliani vinificati a basse rese e con attenzione all’acidità, che danno vini marini, fragranti, essenziali. In tutti questi casi, la leggerezza non è un difetto né un compromesso, ma una precisa scelta stilistica e culturale. In tutti questi casi, non è solo l’alcol (spesso intorno o sotto i 12,5%) a definire la leggerezza, ma un insieme di fattori: acidità viva, tensione gustativa, equilibrio, assenza di sovraestrazione. Vini che parlano un linguaggio diretto ma non superficiale, e che trovano la loro espressione ideale a tavola, nel quotidiano, nella convivialità spontanea.

Le ragioni del cambiamento

La tendenza verso vini più leggeri ha diverse radici:

Culturali: si beve meno, ma meglio. Più attenzione alla moderazione e alla digeribilità.

Sociali: la beva occasionale (aperitivo, calice al bar, pairing in ristorazione) richiede vini meno impegnativi.

Tecniche: vendemmie più precoci, gestione della vigna e vinificazioni più leggere permettono di contenere l’alcol anche in annate calde.

Estetiche: la leggerezza è diventata sinonimo di eleganza, in controtendenza rispetto all’eccesso.

Attenzione, però: la leggerezza non è un trucco

La leggerezza dev’essere una conseguenza di scelte coerenti, non un’operazione di marketing. Vini troppo diluiti, spigolosi o con acidità artificiose rischiano di diventare poco convincenti. L’obiettivo è l’equilibrio, non la sottrazione fine a sé stessa.

Etichette da conoscere

Dalla Sicilia alle Alpi, ecco alcune bottiglie che incarnano con chiarezza la nuova idea di leggerezza, freschezza e bevibilità, senza rinunciare a carattere e autenticità:

• Frappato di Arianna Occhipinti (Sicilia): floreale, sapido e vibrante. Il vino che ha fatto scoprire il Frappato al mondo.

• Rossese di Dolceacqua di Maccario Dringenberg (Liguria): speziato, mediterraneo, salino: un rosso tutto finezza e profumo.

• Grignolino d’Asti di Cascina Tavijn (Piemonte): tannino gentile, note di pepe e rosa, anima antica e contemporanea insieme.

• Schiava “Renaissance” di Abraham (Alto Adige): fluida, floreale, elegantemente alpina. Una delle interpretazioni più raffinate.

• Ciliegiolo di Antonio Camillo (Maremma): rosso succoso, croccante, con grande beva e autenticità contadina.

• Bonarda vivace di Lino Maga (Oltrepò Pavese): un vino d’altri tempi, rustico e vero, tutto frutto e territorio.

• Verdicchio “di Rosis” di La Marca di San Michele (Castelli di Jesi): agrumato, salino, diretto. Una delle versioni più nitide e gastronomiche del vitigno.

• Pecorino “Tullum” di Feudo Antico (Abruzzo): teso, verticale, con note di erbe e frutta a polpa bianca.

• Vermentino di Laura Aschero (Liguria di Ponente): fresco, aromatico, salmastro. Un bianco da bere guardando il mare.

• Pinot Bianco “Vom Stein” di Gump Hof (Alto Adige): preciso, minerale, elegante. La leggerezza nella sua forma più alta.

• Fiano “Sancho Panza” di Luigi Sarno (Campania): una lettura agile e sapida del Fiano, con bella acidità e profumi delicati.

• Beaujolais-Villages di Jean Foillard (Francia): il punto di riferimento del glou-glou: frutto succoso, tannino setoso, energia pura.

La leggerezza è un valore

L’affermazione del vino leggero non è solo una moda passeggera. È la risposta a un mondo che cambia, a un modo diverso di vivere il vino. Con meno retorica e più immediatezza. Con meno etanolo e più piacere. In un’epoca che ci chiede equilibrio, il vino risponde con la grazia della leggerezza. Buona domenica!

Se ti è piaciuto questo post, fammelo sapere usando il cuoricino per i like!

Un consiglio per gli acquisti: il mio libro “La mia cucina a bassa temperatura sottovuoto” e si trova su Amazon in versione cartacea oppure digitale. Buona lettura!

Questo numero contiene:

La videoricetta: Pasta fredda con melanzane in agrodolce

Il ristorante della settimana: Sachi, Milano

Il vino della settimana: Castello di Spessa

Avete inoltrato questa newsletter a uno o più amici la settimana scorsa? Grazie a chi l’ha fatto. Se non l’avete fatto, fatelo questa volta! Più crescono i lettori e le lettrici, più mi motivate a scrivere pezzi di qualità. Qui il bottone per condividere:

Se vi occorre qualcuno degli attrezzi di cucina che uso nelle videoricette, trovate i link ad Amazon nella descrizione dei video sulla pagina YouTube (cliccate “Mostra altro”, perché la lista sta in fondo), o, in mancanza, troverete comunque il modello dell’attrezzo utilizzato. Acquistare da questi link è un modo per sostenere il lavoro che sta dietro ai video.

La videoricetta: Pasta fredda con melanzane in agrodolce

La pasta fredda alle melanzane in agrodolce è un primo piatto che profuma d’estate e di Mediterraneo. E’ una ricetta che gioca con i contrasti: la dolcezza naturale della melanzana saltata in padella incontra la vivacità dell’agro, mentre i pomodorini e il basilico aggiungono freschezza e colore insieme ai capperi e alle olive nere che regalano sapidità mediterranea, profondità e carattere. Un piatto ispirato alla caponata siciliana, ma più leggero e pensato per essere gustato freddo, magari durante un pranzo all’aperto o una cena informale. Perfetta per chi cerca sapori pieni ma equilibrati, e vuole portare in tavola l’essenza dell’estate in una forchettata. Buona visione!

Il ristorante della settimana: Sachi, Milano

Siamo al quarto piano dell’hotel 5 stelle lusso Palazzo Cordusio Gran Melia. Si accede al ristorante direttamente da Via Orefici 26 (oltre che da Piazza Cordusio, 2 per gli ospiti dell’hotel). Sachi Milano accoglie gli ospiti in una sala panoramica affacciata sulle guglie del Duomo e sui tetti meneghini. Ampie vetrate, toni caldi, legni pregiati, luci soffuse e poltrone avvolgenti disegnano un’atmosfera sofisticata, più italiana che orientale, a cui si aggiungono un’accogliente terrazza giardino da 100 coperti e una saletta riservata per chi cerca maggiore privacy. Inaugurato nel 2024, il ristorante si è già ritagliato un posto tra gli indirizzi più raffinati della città per chi cerca un’esperienza giapponese contemporanea, autentica ma non rigida. In cucina c’è lo chef Moon Kyung Soo, che firma un menu ispirato alla filosofia Kappo Ryori, letteralmente “tagliare e cucinare”: un approccio che unisce la formalità del Kaiseki alla convivialità dello stile Izakaya, con piatti curati ma senza rigidità. Il menù intreccia rituali e tradizioni nipponiche con prodotti di stagione, carni di razza rara e pesce pescato con lenza, abbinati a verdure provenienti dai coltivatori locali offrendo sushi, sashimi, maki, tempure leggere e preparazioni alla Robata (la tipica griglia giapponese a fuoco vivo) come Gindara, merluzzo nero, hajikami e cetriolo amazu, Hinadori, galletto marinato in koji e yuzu kosho, Gyu hire niku no sumiyaki, filetto di manzo, funghi eringi e salsa yakiniku e Japanese wagyu A5, wagyu giapponese, sale affumicato e verdure grigliate. A completare l’esperienza, una carta dei vini di grande pregio, insieme a sake selezionati, whisky giapponesi, umeshu e cocktail d’autore che giocano con ingredienti nipponici e tecniche mixologiche contemporanee. Prezzi milanesi. Sachi Milano

Il vino della settimana: Castello di Spessa

Nel cuore del Collio Goriziano, immerso in un paesaggio di vigneti, oliveti e giardini secolari, si erge il Castello di Spessa, antica dimora medievale oggi trasformata in una prestigiosa azienda vitivinicola e resort di charme. Il maniero, le cui origini risalgono al XIII secolo, ha attraversato secoli di storia – dalle famiglie Dorinbergo e Rassauer fino ai Della Torre Valsàssina, discendenti di Carlo Magno – per arrivare, nel 1987, all’acquisizione da parte della famiglia Pali, che ne ha fatto un simbolo di eccellenza enologica regionale. Il complesso comprende vigne distribuite su pendii soleggiati e un bunker sotterraneo militare, dove oggi riposano e affinano alcune delle etichette più raffinate dell’azienda. La produzione spazia tra bianchi aromatici – come Pinot Grigio, Sauvignon, Friulano, Chardonnay, Ribolla Gialla – e rossi strutturati come Merlot, Cabernet Sauvignon e Pinot Nero, tutti appartenenti alle denominazioni DOC Collio e DOC Friuli. Sul Castello, sulla cantina, sull’impegno della famiglia Pali, nonché su un’importante degustazione fatta presso l’azienda Angelo Sabbadin ha scritto un bell’articolo, pubblicato nella sezione vini di Passione Gourmet, che vi consiglio di leggere al seguente link: Castello di Spessa.

Buona lettura e buona domenica!

* * *

Questa newsletter è gratuita, ma se volete offrirmi uno dei caffè che consumo per scriverla potete farlo via PayPal, usando questo link Orazio Food Experience su PayPal e selezionando “invia denaro ad amici”.

Per fare la stessa cosa via Satispay, ecco il QR Code da inquadrare.